ペットボトルは、空気を入れる必要のない浮き輪です。

ペットボトルは、空気を入れる必要のない浮き輪です。

-

- 災害発生前

- デザイン

- デザイン・フォー・ディザスターズ

- THAI THAI DAIJOBU!

- ー日用品を活用した洪水対策術ー

ペットボトルと魚網で作る浮き具。大量のペットボトルが使われている。

身の回りのものだけで浮き具づくりに挑戦。

タイでは、2011年の大洪水の前年にも深刻な洪水被害を経験し、国内でも多くの地域で甚大な損害を被った。この時、もっとも大きな被害を受けた地域の一つに、タイで重要な歴史的都市であり、ユネスコの世界遺産にも登録されているアユタヤが挙げられる。平坦な土地、多くの主要な川の支流が隣接していること、洪水がタイ湾へ続く北部地域から広がったこと、雨季の激しい雨が降り続いたこと、洪水用の放水路を埋める道路建設工事が増加したこと、などがこの洪水を悪化させる要因となった。これらの全ての要因が合わさった結果、アユタヤの一部の地域では水位が2mの上昇を記録する大洪水となった。

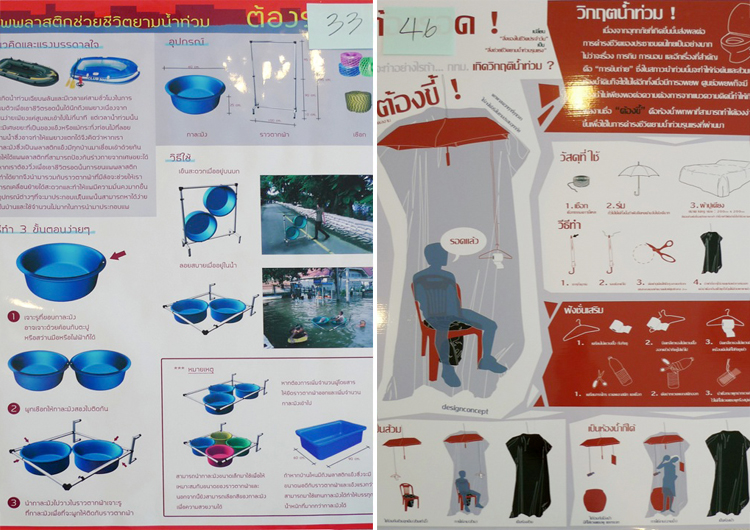

ウィパーウィー・クナーウィチャヤーノン氏が代表を務めるDesign for Disasters(以下、D4D)は、被害状況の調査と災害を悪化させた主な要因を、実際に理解するために、激しい洪水の時期にアユタヤを訪問し、現地調査を行った。さらに、D4Dは、使用済みペットボトルや漁網、ロープ、ビニール袋、ゴムバンド、竹、プラスチック洗面器など、緊急時に簡単に手に入り、誰でも簡単に作ることができる、身の回りの日用品を材料とした洪水時の「浮き具」をデザインし、現地での試作と実用検証を行った。

D4Dは、大洪水の際に、政府や他の組織からの支援を待たずに、市民自らが状況に応じて災害時の苦難を乗り越えられるようサポートをすることは非常に重要だと考えており、近い将来、この洪水時の「浮き具」のプロトタイプが、タイの多くの人命を救えるよう、さらに研究を重ね、実用化に向けて取り組む予定である。

日用品で洪水を乗り切るアイデアを、

コンペで集める。

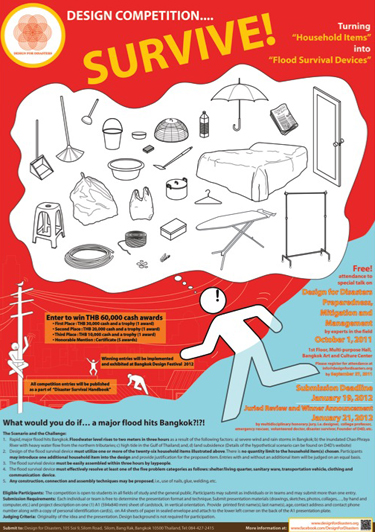

鉄砲水がバンコクのような都市においても生命をおびやかす時代であり、政府が、街とそこに住む人々の安全を絶対的に保障することはできない。予期できないことが起こるのが現実社会であり、市民自らが洪水を乗り切るための知恵や技を身に付けることが最も重要な防災対策であることは間違いない。

このような社会状況を背景に、2011年8月、D4Dは、26の家庭用品でつくる洪水用救命道具(サバイバルデバイス)のアイデアを一般公募する「“SURVIVE!”デザインコンペティション」を企画・主催した。1)バンコク地域の暴風雨、2)北部からの大規模な洪水によるチャオプラヤ川の氾濫、3)タイ湾の海面上昇、4)地盤沈下などにより、「バンコクが鉄砲水に襲われる。水位は3時間で2mに及ぶ。数百万のバンコク市民は死と資産損失の危機にさらされる」という状況を設定。また、シェルター(住居)、サニタリー用品、移動手段、衣類、コミュニケーションの5つのカテゴリーの中から最低1種類の問題解決に使用されること、さらに、3時間以内で一般の人が簡単に組み立てられることなどを応募条件とした。応募資格は大学3年生以上、または一般人の個人またはチーム。複数エントリーの応募可能で、受賞者には現金賞金60,000バーツ以上が贈られた。審査員は、デザイナー、講師、救命隊員、医療ボランティア、被災者、D4D創始者など実績のある専門家で構成し、審査基準はアイデアとプレゼンテーションのオリジナリティとした。

このコンペティションには学生を中心に約70点の応募作品が集まり、最終的に8作品が入選作品として選ばれた。

毎年起こる洪水に対して、

知恵と工夫の普及に取り組む。

2012年3月、長距離列車の始発点であるフアランポン駅の構内で5日間の会期で展覧会が開催された。「“SURVIVE!”デザインコンペティション」入選作品の制作展示に加え、洪水の写真展、「“SURVIVE!”デザインプロジェクト」学生版(“SURVIVE!”デザインコンペと同じ被災状況設定で15分以内に道具をデザインする4大学での学内演習の成果物)、洪水被災者100人へのインタビュー、プロダクトデザイナーの洪水対策アイデアサンプル集、建築家による洪水対策住宅の提案展示、など10のプロジェクトの展示ブースを会場内に配置するという大規模な展覧会となった。

この展覧会の目的は、知恵を次世代につなぎ、ひらめきを生み、差し迫った洪水を受容し、持続可能な社会を実現するために、節度を保ち、自立した態度で、創意工夫を喚起することであった。コンペティションの入選作品の展示は、来場した多くの人々に、身の回りのものが、緊急時には創意と工夫で、簡単に生き残るための道具になりうるという気づきをもたらすことが目的だった。同様の展覧会はその後、大規模な展示場を会場に再度開催されている。

こうしたD4Dの活動の主目的は、タイが毎年危機にさらされている洪水という自然災害に対して、人々が自分から考え、アクションすることができる社会の基盤をつくることであり、そのためのきっかけを作ることがD4Dの狙いである。つまり、D4Dが扱っている様々な洪水対策のアイデアサンプルは、人々に気づきを与える教材であり、D4Dの目的もタイの人々の教育におかれている。