インドネシアが、神戸から輸入したのは防災でした。

インドネシアが、神戸から輸入したのは防災でした。

-

- 災害発生前

- デザイン

- イカプトラ

- 建築家、ガジャマダ大学准教授

- インドネシアチーム、

BOKOMI バッドランチーム - 地域で取り組む防災教育

- 世界に飛び出す日本の「イザ!カエルキャラバン!」と防災福祉コミュニティモデル

必要なのに誰も助けない。だから自分が支援する。

2006年5月27日に発生したジャワ中部地震で約6,000人の尊い命が失われた。イカプトラ氏は被災地で政府の支援が行き届かない支援すべき対象に対して積極的に支援の手を差しのべてきた。同氏は海外の企業等からの寄付金を、自身が勤務する国立のガジャマダ大学に一旦集め、大学が支援プロジェクトを主導する形を確立した。これには多くの大学の先生たちも協力した。

そのような背景の中で、2007年、NPO法人プラス・アーツが、阪神・淡路大震災以後に開発され、日本国内で広がっていた、子どもたちが楽しみながら防災を学ぶ教育プログラム「イザ!カエルキャラバン!」をイカプトラ氏に紹介した。こういった防災教育のプログラムがジョグジャカルタには必要だと感じた同氏は、最初からこのプログラムを受け入れる人や団体がいないことを察知し、自分とガジャマダ大学が受け皿になることを決意、プログラムの受け入れに率先して取り組んだ。元々、イカプトラ氏自身の考え方として、「皆のためにいいことをする」「自分がやらなければ誰もやらない“必要な”ことは率先してやる」「できることは自分でやるができないことはできる人を連れてくる」「やると決めたらとことんやる」といったことが根底に流れていることは非常に重要なことである。

イカプトラ氏は常に限られた時間とお金、労力のなかで、より多くの人々を助け、モデルとなって広がっていく持続可能な仕組みづくりを考えている。「イザ!カエルキャラバン!」についても、この活動がインドネシア全土に広がればいいと純粋に考えたという。

- プロジェクト初動期にガジャマダ大学建築学科のチームと行った被災者ヒヤリングの様子。

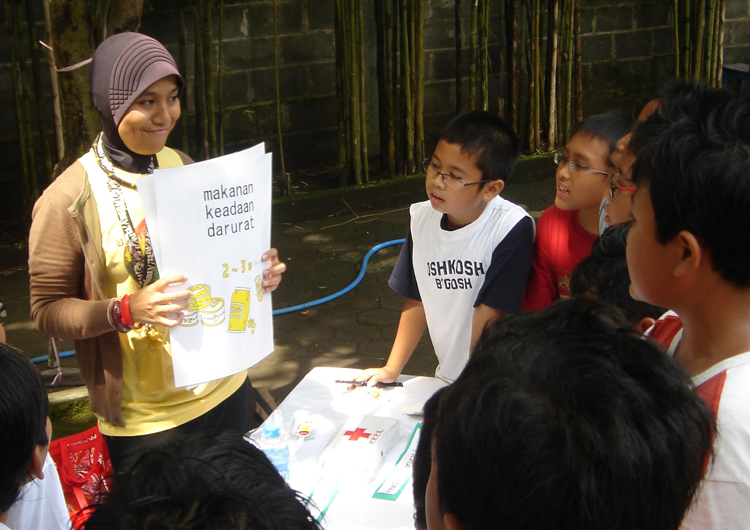

- ジョグジャカルタで初めて開催された「イザ!カエルキャラバン!」の開催風景。

- 最初の「イザ!カエルキャラバン!」では「毛布担架競争」など、神戸のプログラムをそのまま実施。

- 新聞の普及率が高くないインドネシアで、当初は神戸のプログラム「紙食器づくり」を採用。

持続可能なシステムをめざし、

最適な人材をマッチング。

こうして「イザ!カエルキャラバン!」のインドネシアでの普及プロジェクトが始動する。みずから最初のカウンターパートになったイカプトラ氏の頭の中には、当初から、「持続可能な体制をつくるための“本当の担い手”の発掘と定着」と「プログラムのローカライズ(地域独自の形への編集)」という2つの重要な課題への認識があった。その結果、「イザ!カエルキャラバン!」の普及に関しては、プロジェクトの担い手が次のように変遷していく。①イカプトラ氏+ガジャマダ大学建築学科→②ガジャマダ大学医学部小児科スナティニ先生チーム→③NGO・YGM(代表:ウィジャ氏)チーム →④ジョグジャカルタ市の学校の先生たちのチーム(代表:ラクスモノ氏)。持続可能な担い手を探し求めた結果である。こうして最終的なプログラムの担い手となった、ジョグジャカルタ市の学校の先生たちのチームが中心となり、現在では市内の学校の先生や子どもたち、地域の人々に対してプログラムの普及や指導者の育成などの事業を継続的に行っている。

また独自に「IKCトレーニングセンター」を開設、そのセンターを拠点に学校や地域の子どもたちを受け入れ、防災教育のプログラムを実施している。さらに、この現地チームが中心となって、2013年8月から国際交流基金の助成事業でジョグジャカルタ発でスマトラ島のパダン地区に「イザ!カエルキャラバン!インドネシア版」を普及させる予定で、8月に事前研修会、11月にデモンストレーションとしての「イザ!カエルキャラバン!」開催が予定されている。

- 学校の先生を集めて開催されたIKC指導者養成講座の様子。

- 担い手となった学校の先生たちのチームが、学校や地域でIKCのワークショップを開催。

- ジョグジャカルタに開設されたIKCトレーニングセンターの外観。

- IKCトレーニングセンターに設置されている、吊橋形式の手作りの起震装置。

プログラムやキャラクターを

ローカライズしていく。

「イザ!カエルキャラバン!」の現地での普及に際しては、ジャワ中部地震の被災者約100人に対する綿密な聞き取り調査が行われた。また、プロジェクトの進行中にムラピ火山が爆発したことで、防災教育プログラムの中に火山爆発をテーマにした内容が組み込まれるなど独自のローカライズが進められた。また最も顕著なローカライズとして、プログラムのシンボル・キャラクターが変更された。日本の「かえる」に代わって、インドネシアでは子どもたちに人気の「小鹿」がシンボルとして採用された。「Iza! Kaeru Caravan!」の頭文字を取った「IKC」もインドネシアでは、「Inisiatif (=initiative) Kanca (= friend), Cilik (=little)」の頭文字で構成され、その言葉には、 「小さな子どもたちを防災に導くシンボル」という意味が込められた。

また、自主防災組織「BOKOMIバッドランプロジェクト」は、さらなる地域防災力向上をめざしたイカプトラ氏が、神戸市消防局、NPO法人プラス・アーツとともに取り組んだ事業で、カウンターパートとなったヌハディ氏が町会長を務めるバッドランがモデル地区となった。初動期に、BOKOMIのシンボルとして、救助器具などを設置する防災倉庫を新設、故障しても自力で直せるオリジナルの可搬式消火ポンプも開発した。この2つのハード整備が活動を活性化させた。その一方で、BOKOMIの組織としての一体感を生み出すためにブランディングを展開。ロゴ・マークの開発、バナーやフラッグ、ユニフォームなどのデザイン制作を行った。その後、BOKOMIは地域に定着、定期的に防火訓練が行われ、他の地域からの視察も多く、今後のインドネシア国内での広がりが期待されている。