「できますゼッケン」は、誰より早く、走り回りたい人の、ゼッケンです。

「できますゼッケン」は、誰より早く、走り回りたい人の、ゼッケンです。

-

- 災害発生前

- デザイン

- 筧裕介

- issue+design代表

- issue+design

「できますゼッケン」は、活動を円滑にする

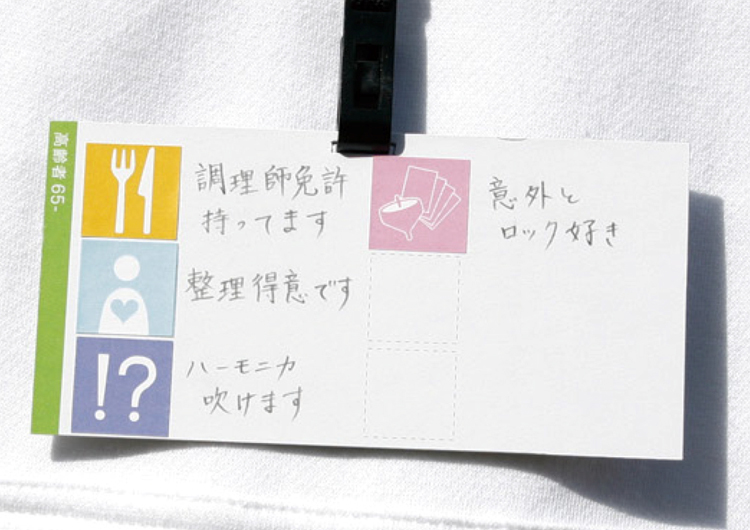

「手話」「ヘアカット」「トイレ掃除」など、「自分ができること」が大きく書かれた「できますゼッケン」が活躍したのは東日本大震災の避難所。issue+designと神戸市が2011年3月21日にweb上にそのデザインを提供した。

「できますゼッケン」は、2008年にissue+designが行った、避難所で起こりうる課題を見つけ出し、解決するデザインを募集するプロジェクト「避難所+issue」から生まれたアイデアがベースになっている。当初は、避難所の住民同士のコミュニケーションを図るために、IDカードに「自分にできること」を書いた「スキル共通カード」というアイデアだったが、これを見た阪神・淡路大震災の被災者の一人から、「ボランティアの人に着けてもらったらよかった」というアドバイスがあった。

その3年後、東日本大震災が起き、issue+designの代表を務める筧裕介氏は神戸市とともに「スキル共有カード」の実用化に取り組んだ。大きさ、色、身体への付け方、運搬方法などの課題を見つけ、試作品を作り、ブラッシュアップを図っていった。はがれにくい背中に貼るゼッケンタイプで、視認性がいい赤青緑黄の4色を「できること」の種類別のカラーとし、PCからダウンロードして印刷して使ってもらうために、家庭やオフィススにある一般的な紙のサイズのA4にする。こうして被災経験者からのアドバイスを足掛かりに、被災地の状況を十分配慮したデザインによって生まれた「できまずゼッケン」が、被災者とボランティアを繋ぐ有力なツールとなった。

- 赤は「医療・介護」、青は「ことば」、黄は「専門技能」、緑は「生活支援」を示す。

- 気仙沼市災害ボランティアセンターで使用される「できますゼッケン」。

- 2008年時点の「スキル共有カード」。首からぶら下げるIDカードタイプだった。

- できますゼッケンのプロトタイプの変遷

デザインを通して、社会を変えていく。

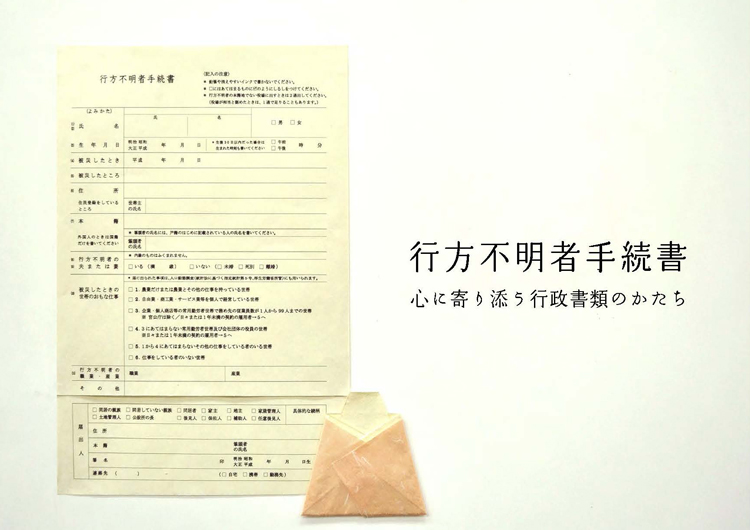

2011年10月にIssue+designが行った、20年の被災地へのアイデアを募る「震災復興+design」のプロジェクトでは、九州大学の学生が提案した「行方不明者手続書」が課題発見賞を受賞した。東日本大震災では、行方不明者でも、遺族年金や保険金が受け取れる措置がとられたが、そのために家族は「死亡届」を書かなければならない。申請書類の名前を「死亡届」ではなく、「行方不明者手続書」と変えるだけで、現実の生活と生きているかもしれないという望みとの葛藤に悩む被災者の負担を軽減するものとなっている。いますぐに、大きな課題解決につながらなくとも、被災者の心情をピンポイントで考察し、反映した具体性が、見ている者にその課題について深く考えさせ、行政の手続きの在り方について疑問を投げかける大きな力をもっている。

「企画を具現化することだけがデザインなのではなく、社会に疑問を呈するような課題を発見する行為自体がデザイン」と筧氏が話すように、issue+designの取組みは、プロのような限られた者だけでなく、一般市民が「デザイン」することが社会を変えていく力につながることを実証し続けている。