災害時、家を移りたくないが、場所も移りたくない。

災害時、家を移りたくないが、場所も移りたくない。

-

- 復興期

- 建築

- イカプトラ

- 建築家、ガジャマダ大学准教授

- コアハウス

- ―拡張する震災後の住まいー

外観のデザインより、拡張できるデザインを。

2006年5月27日ジャワ中部地震発生。イカプトラ氏は、発生から約2週間後に震災で壊滅的な被害をうけた陶芸の村・カソンガンに建物の被災調査に入る。現地でコミュニティリーダーや議員に会って話を聞くなど精力的に活動。そうしたなかで、話を聞いた議員からスマトラ島のブンクル州政府が、カソンガン村の住宅支援のために400万円の寄付金を提供したいと申し出ていることが伝えられる。現地の住民に話を聞いた結果、当時、仮設住宅として大量に建設されていた竹製の住宅(バンブーハウス)は建てたくないという要望もあり、新しい仮設住宅「コアハウス」が設計された。

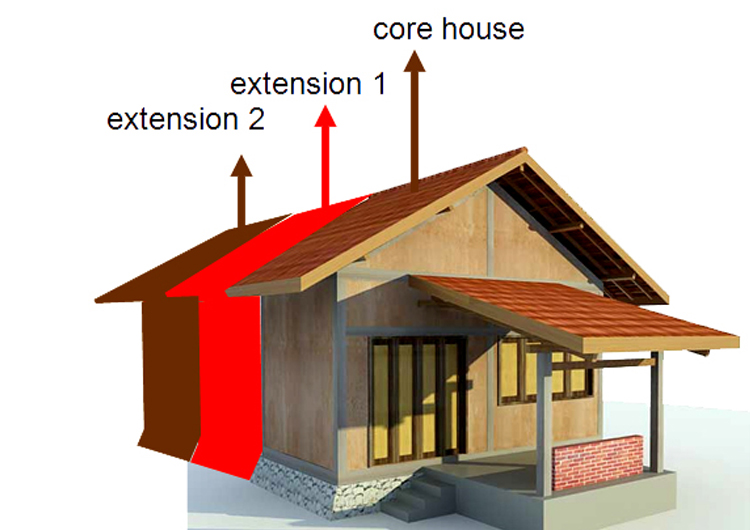

「コアハウス」は、仮設住宅と復興住宅の2つの機能を併せ持つ応急住宅で、そのメインコンセプトは、拡張システムにある。1世帯あたり最小限の18㎡に設定され、開発された。この最小限の住宅面積の設定は、より多くの被災者に仮設住宅を提供するためであり、また、時間差で提供される支援金や独自の貯金を使って居住者が自力で拡張する余地を残した結果でもある。

こうして拡張を前提とした最小限の応急住宅「コアハウス」がカソンガン村に90棟建設された。同氏はこう語った。「コアハウスを設計した時、構造的には強度のある確かなものを設計できたが、意匠的にはコストの制約が大きく何の変哲もない普通の家しか設計できなかった。建築家の職能としては満足できずとても悩んだ。しかし大切なことは意匠ではなくシステムにあると悟った」。建築家としての葛藤のなかで、被災地に最大限寄り添った最小限の「コアハウス」が誕生した。

個々の被災者の状況を考え、柔軟に増築できる家

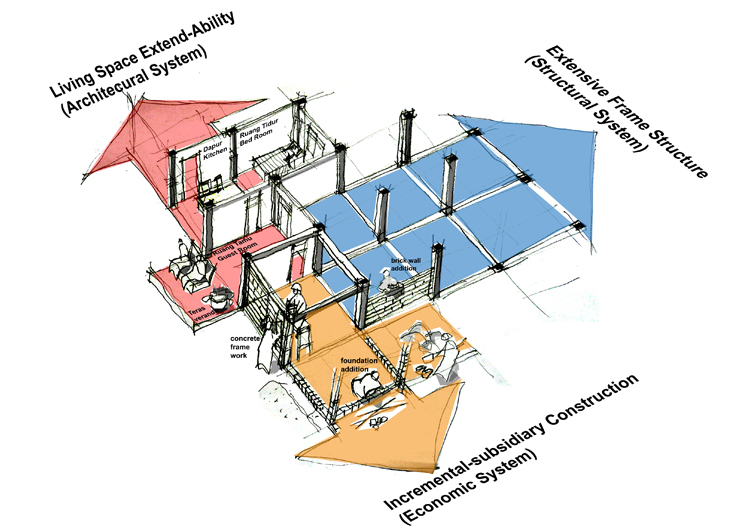

「コアハウス」のメインコンセプトである“拡張性”には3つのテーマが存在する。①あらゆる方向に増築できる構造的な拡張のしやすさ②政府の助成金、自分の貯蓄等資金ができた時に随時拡張していける経済的な拡張のしやすさ③必要最小限の生活空間を確保し、徐々に家族のプライベート空間などをフレキシブルに拡張していく機能的な拡張のしやすさ、以上3つである。

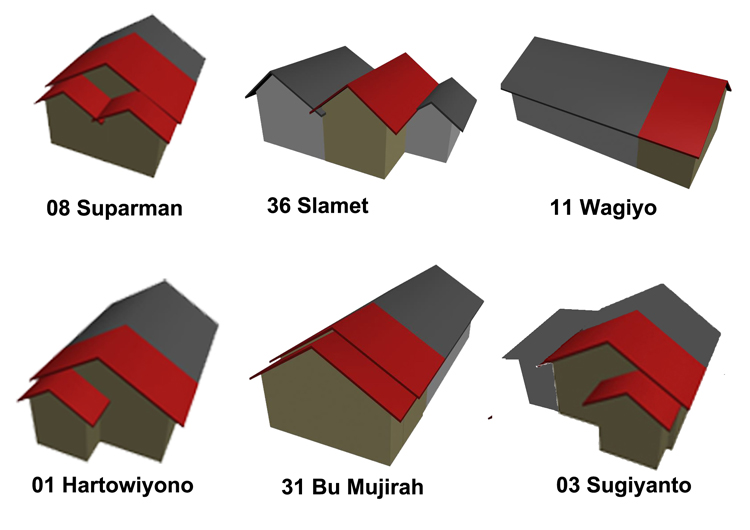

カソンガン村での建設後、「コアハウス」は想像以上の拡張をみせる。それぞれの住居は、様々な方向や規模に、自由なデザインで拡張され、どんどんカスタマイズされた。コアハウスが建設された後に、「1敷地1建物」の原則に則ってパーマネント住宅の建設を進める政府の助成金で堅牢な住宅が建てられ、その住宅と元々建っていたコアハウスを繋いで一体の住居にするなどのケースも生まれた。居住者それぞれの家族構成や経済的条件に合わせて自由にアレンジし、カスタマイズできる「コアハウス」はまさに住み続けながら成長していける「Transitional Shelter(T-Shelter)」(=住み継いでいく応急住宅)の代表事例と言える。ちなみに、現地では「Seeds House」(種となる家)と呼ばれるバンブーハウスもカテゴリー的にはこの「T-Shelter」の一つであり、コアハウスのような拡張システムはないものの、当初建てられたバンブーハウスが、その後政府が支援するパーマネント住宅の建設後に、厨房や家畜用の小屋として再利用されるケースが多く見受けられる。

被災後も自分の土地に住めると、

コミュニティも守れる。

コアハウスを含む「T-Shelter」(住み継いでいく応急住宅)の長所は、元々家のあった土地に住み続けられることである。日本の場合、住宅が倒壊した後、遠く離れたグラウンドなどにコンテナハウスなどの大量の仮設住宅が建設され、その新しい仮設住宅地での生活を余儀なくされる。そうすると既存の地域コミュニティは崩壊し、高齢の被災者などは生活の気力さえ失ってしまう。しかし、「コアハウス」の仕組みはその土地に住み続けられるため、元々あったコミュニティは守られる。被災した家族にとっては、自分の土地で自分たちのニーズに合わせて自由に拡張しながら住み続けられ、元々あったコミュニティも維持されることからメリットは大きく、被災者に寄り添った有効な仮設住宅のシステムだと言える。

カソンガン村でのプロジェクトの後、2007年2月からフランスの石油会社からの寄付を受けてケブンアグン村でコアハウス40棟が新たに建設された。この時期はすでに政府によるパーマネント住宅の建設が急ピッチで進められていた時期であり、ケブンアグン村でも敷地内にすでにパーマネント住宅が建っているところに、さらにコアハウスを建設するという状況が生まれた。検討した結果、村の中で1敷地に複数の世帯が暮らす劣悪な環境の家族を優先して支援することが決定、コアハウスでパーマネント住宅を補完する形で建設が進められた。コアハウスの新たな活用方法であった。