話すより、つくるほうが、話せる。

話すより、つくるほうが、話せる。

-

- 復興期

- アート

- アルマ・キント

- アーティスト

- FLOATING WOMBS

- アートによる心のケア“heARTS"

EARTH MANUAL PROJECT展での展示作品

被災者と地域に寄り添った、

持続可能なプログラミング。

アルマ・キント氏は、高校時代からソーシャル・ワークに関心があり、学生時代からコミュニティに参加してボランティア・ワークをしていた。大学時代は、フィリピン研究を専攻し、社会学、文化人類学、心理学も勉強、その後美術及び美術史研究にも取り組んだ。この時代、授業の傍ら、美術教師協会が行っていた子どもを対象としたアートワークショップをコミュニティで実施していた。大学卒業後は、コミュニティワーカーとして、孤児を対象に海外里親事業を行っているNGOで働き始めた。同氏は大学を卒業する際に、純粋なアーティストになるのではなく、アートというスキルを使ってコミュニティに入っていき、地域の人々のためにアート活動をしたいと考えたそうである。思想的にも当時ユネスコが提唱していた、「アートによって人々を勇気づけ、人々の意識を変える」というコンセプトに賛同していた。

同氏は、アーティストのコミュニティに対する関わり方について次のように語っている。「コミュニティに関わる際、“私はアーティストよ。これが私のワークショップよ”といった感じで押しつけるのではなく、参加者一人一人の知恵を最大限活かして、私がその場を去った後も彼らが独自に継続できるようにワークショップのプロセスやノウハウを伝えるようにしています」。こうした同氏のコミュニティに対する寄り添い方は素晴らしく、コミュニティの自立を促す、非常に謙虚な姿勢がうかがえる。

- アルマ・キント氏が様々なコミュニティで実施したワークショップ(セブ島ラプラプ市、2007年)。

- アルマ・キント氏が様々なコミュニティで実施したワークショップ事例(ミンダナオ島、2006年)。

- アルマ・キント氏が様々なコミュニティで実施したワークショップ事例(マラウィ市、2007年)。

- アルマ・キント氏が様々なコミュニティで実施したワークショップ事例(ビコル地方ナガ市、2007年)。

コンセプトは、「解放」と「つながり」。

アルマ・キント氏が自然災害の被災者に対するヒーリング・アートワークショップを展開し始めたのは2006年11月に発生したビコル地方の豪雨による大災害からである。ビコル地方のルソン島にあるアルパイという町では、地域の活火山に降り積もった火山灰が集中豪雨によって流れ出し、町を襲い、多くの家屋が倒壊、甚大な被害をもたらした。当時、避難所になっていた学校にはたくさんの人があふれていた。避難所の支援をしていた牧師から頼まれた同氏は、2日間で合計30名の被災者を対象にワークショップを実施した。

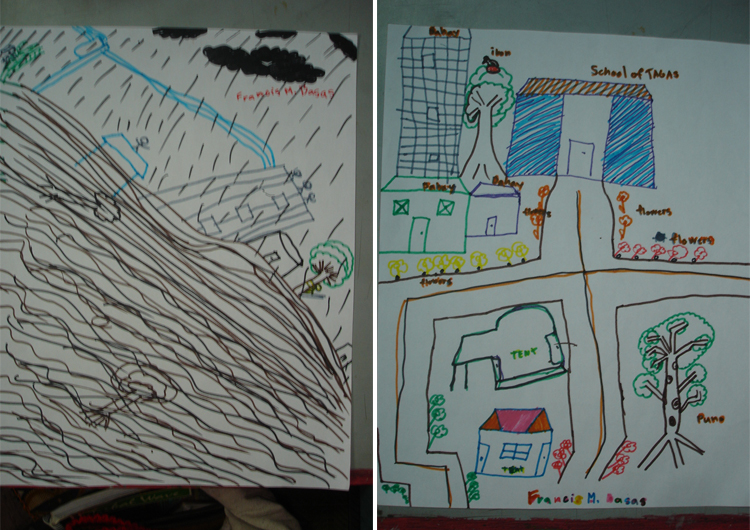

そこでキント氏は、台風レミンが街を襲った当時わずか10歳だったフランシスという名の少年に出会う。彼は、その泥流による災害で、5人の兄弟と牧師だった父を失っていた。同氏が実施した創造的なワークショップに参加したフランシスは、「自然災害」「避難所」「自分の夢」をテーマにした3枚の絵を制作した。

キント氏は、このようにアート作品を制作するワークショップの狙いとして、「ネガティブな被災体験を外に解放する」ことと、「他の人たちと繋がっていることを実感する」ことの2つが重要であると述べている。自分の被災体験や将来の夢に関してアート作品を創作してもらい、それを見せながら参加者同士で話をしてもらう。自分の体験を話すことで、周りの人たちにも気づきが生まれ、信頼関係が生じ、自分の体験を解放しやすくなる。解放しやすい関係づくりをして、何回かワークショップを実施していると、その場が地域に根付いていき、いつかは全てが解放されるとキント氏は考えている。

- ビコル地方の豪雨で甚大な被害を受けたルソン島の町アルパイの様子。

- アルパイでのワークショップに参加した10歳の少年・フランシスが自然災害をテーマに絵を描く。

- 少年フランシスが描いた自然災害を表現した絵。

- フランシスは自ら描いた絵をベースに裁縫でパッチワーク作品を制作。

状況に合わせてさまざまな

創作活動を取り入れる。

2012年11月、ミンダナオ島の北部カガヤン・デ・オロ市の学校で、台風センドンの被災者たちを対象にアルマ・キント氏はいくつかのタイプのワークショップを実施した。例えば、絵画を中心とするビジュアルアート、裁縫、音楽、演劇、ダンス、語り(作文)、料理、などである。すべて様々な創作活動を通して、被災者たちが自分を解放していくことに重点を置いたワークショップである。そのなかでも台風センドンの被災地・バランガイ・ボントンで行った料理系のワークショップは、以下の3つの目的で実施された。①避難所の食事の栄養状態が悪く、栄養のあるものを参加者に提供する。②限られた予算の中で、ワークショップの材料費で食材を購入する。③今後の災害発生時のために、よりよい食事を出せるノウハウを避難所に与える。ワークショップの運営は、料理が趣味の地元の大学の学長が担当した。

この料理系のワークショップも絵やパッチワークの創作活動と同様、「被災体験の解放」と「周りの人たちとの繋がりの実感」の2つが大きなテーマとなっていた。参加者全員で一緒に料理を作ることがとても重要で、協力して料理を作ることでコミュニケーションの場ができ、参加者一人一人が被災体験を話しやすい環境が生まれる。また、共に料理をし、共に食べることで参加者全員の一体感も創出される。さらに、創作活動の要素として、「テーブルアレンジメント」がワークショップに組み込まれていることが場の演出とさらなる連携強化に寄与した。